Michael Nyby

Le titre du rapport produit par le Comité sur la liberté intellectuelle dans le cadre de la Semaine de la liberté d’expression de l’année dernière, Grunts and Twitches, faisait allusion à la célèbre déclaration de Pierre Elliott Trudeau dans laquelle ce dernier évoque qu’habiter aux côtés des États-Unis est similaire à dormir aux côtés d’un éléphant. La métaphore du premier ministre reflète la réalité dans laquelle le Canada est affecté par les « moindres gestes et grognements » de notre voisin, quelle que soit leur intention. Cette référence aux « mouvements et grognements » qualifie la première vague d’efforts de censure à l’américaine des bibliothèques, dirigée principalement contre les ressources liées au genre, à la sexualité et à la race. Pour poursuivre avec cette analogie, il semblerait qu’en 2023, l’éléphant endormi se soit retourné.

Au cours de la période de référence allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, les bibliothèques canadiennes ont signalé 118 plaintes et remises en question de la liberté intellectuelle, contre 55 au cours de la période de douze mois précédente et 46 au cours de celle d’avant. En fait, ces 118 plaintes et remises en question représentent le nombre le plus élevé jamais enregistré au Canada au cours d’une période de douze mois. Cela dit, il convient de souligner que ce chiffre ne représente probablement qu’une infime partie des efforts de censure réels dans les bibliothèques canadiennes. Il est généralement admis que la plupart des difficultés éprouvées par les bibliothèques ne sont pas signalées aux organisations de bibliothèques. Selon des études menées par l’American Library Association, entre 82 % et 97 % de toutes les contestations dans les bibliothèques ne seraient pas signalées, et il n’y a aucune raison de penser que les bibliothèques canadiennes s’en sortent mieux. Ainsi, les données disponibles ne donnent qu’un aperçu des efforts de censure des bibliothèques au Canada. En dépit de nos efforts, il est pratiquement impossible de connaître toute l’ampleur de la situation.

En fait, ces 118 plaintes et remises en question représentent le nombre le plus élevé jamais enregistré au Canada au cours d’une période de douze mois.

Plusieurs facteurs ont influencé l’augmentation remarquable du nombre de contestations signalées au cours de la dernière année. Par exemple, la période 2022-2023 est la première année où deux bases de données distinctes portant sur la censure dans les bibliothèques ont été consultées afin d’établir ce rapport. Par le passé, la base de données de l’Enquête sur les contestations sur la liberté intellectuelle, gérée par le Comité sur la liberté intellectuelle de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques, était la seule source de données sur les efforts de censure des bibliothèques au Canada. Heureusement, ces dernières années, le Centre for Free Expression de l’Université métropolitaine de Toronto a déployé des efforts considérables pour créer sa propre base de données publique sur les contestations dans les bibliothèques. Il a aussi travaillé en étroite collaboration avec le Comité sur la liberté intellectuelle afin d’établir un partenariat pour l’échange et la collecte de données. En outre, la Fédération canadienne des associations de bibliothèques a collaboré avec l’Association des bibliothèques publiques du Québec en vue de mieux diffuser l’Enquête sur les contestations sur la liberté intellectuelle dans notre deuxième province la plus peuplée. Les efforts supplémentaires déployés en matière de sensibilisation et de diffusion sont évidemment en grande partie responsables de l’augmentation. Il est toutefois impossible de ne pas tenir compte de l’influence des groupes activistes conservateurs américains, comme Moms for Liberty, ainsi que de leurs analogues canadiens Action4Canada, Concerned Citizens Canada et Save Canada – qui ont tous les trois été mentionnés expressément dans les commentaires joints aux contestations signalées.

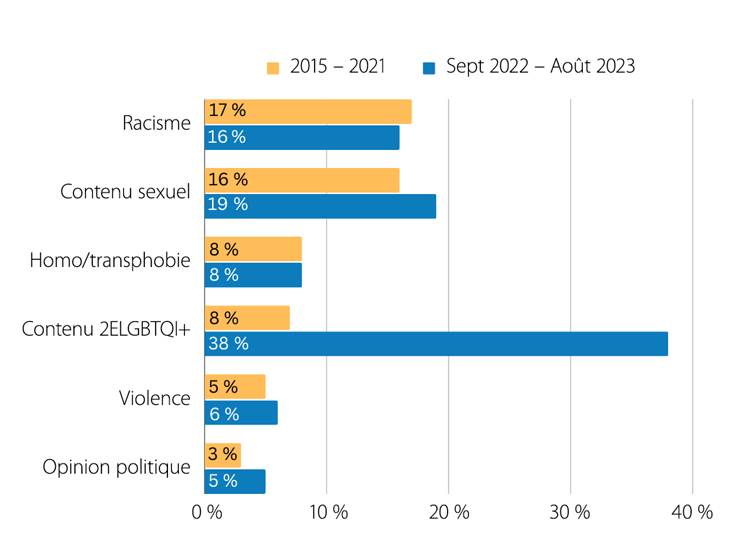

Depuis 2020, Moms for Liberty et d’autres groupes semblables s’en prennent aux bibliothèques publiques et scolaires américaines et sont à l’origine d’un nombre croissant de contestations signalées à l’American Library Association. Heureusement, cette tendance ne s’est pas manifestée immédiatement dans les bibliothèques canadiennes. Dans une anecdote qui en dit long, on raconte que les trois titres les plus contestés par l’American Library Association en 2021 (Gender Queer de Maia Kobabe, Lawn Boy de Jonathan Evison et All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson) l’ont tous été pour leur contenu en faveur des personnes 2ELGBTQI+. La même année, le titre le plus contesté au Canada, Irreversible Damage, d’Abigail Shrier, a été dénoncé pour son contenu jugé transphobe. Cette dichotomie est typique des tendances de la censure dans les bibliothèques des deux pays au cours de la dernière décennie. Alors que les contestations dans les bibliothèques américaines portaient principalement sur des ouvrages traitant de thèmes associés aux personnes 2ELGBTQI+ et antiracistes, les contestations dans les bibliothèques canadiennes portaient principalement sur des titres au contenu raciste (ou perçu comme tel). Toutefois, au cours des deux dernières années, l’influence grandissante des groupes activistes conservateurs canadiens a fait basculer la censure dans notre pays, entraînant une augmentation marquée du nombre de contestations signalées et un changement majeur en ce qui concerne le sujet des titres contestés.

Sur les 118 contestations signalées, 44 concernaient des titres et des événements dont le contenu était perçu comme en faveur des personnes 2ELGBTQI+, soit 38 % de l’ensemble des contestations signalées. En revanche, les contestations de cette nature n’ont représenté que 8 % de toutes les contestations signalées entre janvier 2015 et décembre 2021. Cette augmentation singulière est imputable à des contestations impliquant 23 événements de type « L’heure du conte drag ». Bien que ces événements soient populaires et généralement fort courus, les plaignants les ont accusés de prôner le « pédopiégeage », l’« endoctrinement » et la « sexualisation des enfants ». Bien que les contestations d’événements de ce type constituent la majorité des contestations de contenus en faveur des personnes 2ELGBTQI+, il convient de noter que, même si toutes les contestations d’événements de ce type sont exclues des données, les 21 contestations restantes de cette nature représentent toujours plus de 18 % du total des contestations signalées, soit plus de deux fois le taux recensé de 2015 à 2021. Parmi les titres contestés, Juno Dawson (This Book Is Gay) et Maia Kobabe (Gender Queer) ont été les plus contestés, bien qu’ils n’aient fait l’objet que de deux contestations chacun. Malgré l’absence totale de contenu sexuel, plusieurs titres de cette catégorie ont été contestés simplement en raison de la présence de relations entre personnes de même sexe, notamment les livres d’images pour enfants And Tango Makes Three, de Peter Parnell et Justin Richardson; My Moms Love Me, d’Anna Membrino; et Donovan’s Big Day, de Lesléa Newman.

Le langage acrimonieux employé dans les plaintes contre les titres et événements en faveur des personnes 2ELGBTQI+ a été repris dans les contestations de titres à contenu sexuel apparent, en particulier dans la littérature non romanesque pour la jeunesse sur le thème du genre et de la sexualité. Par exemple, l’ouvrage de Cory Silverberg, Sex Is a Funny Word, et celui d’Erika Moen, Let’s Talk About It: The Teen’s Guide to Sex, Relationships, and Being a Human, ont tous deux été accusés de « sexualiser les enfants », et une contestation de l’ouvrage de Robie Harris, It’s Perfectly Normal, indiquait qu’il « permettait le pédopiégeage des enfants ». Toutefois, l’ouvrage qui a suscité le plus d’hostilité est le livre d’images de Dagmar Geisler, My Body Is Growing, qui a été qualifié de « pornographie légère pour enfants » contenant « de la nudité, de la pornographie, des photos à caractère sexuel [et] de la pédophilie ». Avec cinq contestations uniques, le livre de Dagmar Geisler est le titre le plus contesté de la période.

Bien que des termes semblables soient présents dans de nombreuses contestations du contenu en faveur des personnes 2ELGBTQI+ et du contenu sexuel, les commentaires ne reflètent pas toujours le contenu réel des titres. Malgré les accusations de « pédopiégeage » et de « sexualisation des enfants », des titres tels que This Book Is Gay, Sex Is a Funny Word et Let’s Talk About It: The Teen’s Guide to Sex, Relationships, and Being a Human mettent l’accent sur le thème du consentement et comportent de longues sections sur la prédation et les abus sexuels, fournissant aux enfants de l’information importante sur la manière de déterminer et d’éviter les tentatives de pédopiégeage. Plus absurde encore, le livre My Body Is Growing a été accusé de contenir des « photos à caractère sexuel » alors qu’il ne contient aucune photo!

Bien que les sujets de la sexualité et du genre aient été les cibles les plus évidentes, l’influence des mouvements de censure des bibliothèques américaines s’est étendue à d’autres sujets. Par le passé, les contestations les plus fréquentes au Canada concernaient des documents contenant des propos et des thèmes racistes, principalement lorsqu’ils se rapportaient aux peuples et aux cultures autochtones. Jusqu’à la fin de l’année 2022, la Fédération canadienne des associations de bibliothèques n’avait reçu aucune contestation d’ouvrages perçus comme racistes à l’égard des personnes de race blanche. En revanche, la panique morale qui règne aux États-Unis autour des initiatives en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion – y compris la résistance à l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles – a conduit à un taux élevé de contestation des livres axés sur les relations raciales. Plus précisément, des ouvrages tels que The Hate U Give d’Angie Thomas et Stamped: Racism, Antiracism, and You d’Ibram X. Kendi et Jason Reynolds, ont été parmi les livres les plus interdits par l’American Library Association ces dernières années. Nous commençons maintenant à voir cette tendance s’étendre au-delà des frontières. Au cours de la période de référence actuelle, deux titres ont été contestés pour cause de racisme à l’endroit des personnes de race blanche : Woke Baby, de Mahogany L. Browne, et Our Skin: A First Conversation About Race, de Megan Madison et Jessica Ralli. De même, sans être explicitement contestée pour racisme, une activité d’heure du conte en farsi a été contestée parce qu’elle excluait les anglophones qui, selon l’auteur de la contestation, « constituent la majorité de nos contribuables ».

En revanche, la panique morale qui règne aux États-Unis autour des initiatives en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion – y compris la résistance à l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles – a conduit à un taux élevé de contestation des livres axés sur les relations raciales. … Nous commençons maintenant à voir cette tendance s’étendre au-delà des frontières.

Comme les groupes les plus bruyants se sont concentrés sur les sujets susmentionnés, il est facile pour les autres tendances de se perdre dans le bruit. Par exemple, certaines bibliothèques ont eu à composer avec des plaintes et des remises en question de la liberté intellectuelle concernant des documents relatifs à la guerre en Ukraine, une tendance qui n’était pas très présente les années précédentes. Les perspectives portant sur les ressources relatives à ce sujet proviennent des deux côtés du conflit. Une bibliothèque a reçu une contestation liée à l’utilisation des couleurs du drapeau ukrainien et à une exposition pour enfants sur la guerre. Le plaignant a affirmé que les affiches ne respectaient pas une « position neutre » sur la guerre et a demandé qu’elles soient retirées. Des plaignants ayant un point de vue pro-ukrainien ont cité des préoccupations relatives à la désinformation comme leur principale motivation. Les opposants ont qualifié certains ouvrages en langue russe de « propagande impérialiste russe », notamment une anthologie de poésie intitulée I Am a Wounded Land: Russian Poetry on the Crimean Spring and the Donbass War. Dans un cas, la bibliothèque a acquiescé aux demandes de l’auteur de la contestation et a retiré un titre de sa collection (The Truth About Ukraine: Who Benefits From the Split of the Country? d’Igor Prokopenko), après avoir déterminé qu’il « ne répondait pas aux critères de sélection de la bibliothèque en matière d’exactitude ». À l’inverse, une bibliothèque confrontée à des contestations concernant deux ouvrages distincts en langue russe censés contenir des renseignements erronés et de la propagande a décidé de conserver les deux titres. La bibliothèque a toutefois reconnu que les ouvrages « penchent vers la ferveur nationaliste et une forte propagande » et a indiqué que la présence des titres dans la collection ne constituait pas une approbation de leur contenu.

Ces deux décisions opposées concernant des titres que l’on peut vraisemblablement qualifier de désinformation nuisible donnent un aperçu d’une contradiction de longue date dans le service des bibliothèques. Selon le code d’éthique fourni par la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, les bibliothèques visent à défendre les principes de la liberté intellectuelle en s’efforçant de « rejette[r] toute forme d’interdiction ou de restriction de l’accès à l’information et aux idées », tout en s’efforçant de promouvoir la culture de l’information et l’inclusion, et d’éradiquer la discrimination1. Certains bibliothécaires ont cerné un conflit entre ces idéaux. Comment peut-on promouvoir la culture de l’information tout en continuant de proposer des livres remplis de désinformation et de propagande? Comment peut-on travailler à l’éradication de la discrimination tout en prêtant des titres transphobes? Ces questions ont suscité de nombreux débats au sein de la profession. En réponse à la controverse, de nombreux bibliothécaires progressistes ont mis en veilleuse leur engagement en faveur de la liberté intellectuelle pour se concentrer sur la constitution d’une collection et d’un environnement plus inclusifs et plus accueillants pour les communautés vulnérables. Cependant, à la lumière du récent déluge d’efforts de censure vigoureux et souvent exclusifs provenant principalement de la droite politique, il est clair que, du moins d’un point de vue pratique, un engagement fort en faveur de la liberté intellectuelle dans les bibliothèques sert à protéger les droits des communautés vulnérables. La liberté intellectuelle est un pilier de la philosophie des bibliothèques depuis près d’un siècle et, dans le climat actuel, elle est peut-être notre outil le plus précieux dans nos efforts en vue de donner de l’ampleur aux voix des personnes les plus marginalisées au sein de nos collectivités.

Michael Nyby est bibliothécaire dans une école publique, spécialiste des bases de données et vice-président du Comité sur la liberté intellectuelle de la Fédération canadienne des associations de bibliothèques.

1Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA). (2012). « Code d’éthique de l’IFLA pour les bibliothécaires et les autres professionnel(le)s de l’information ». https://www.ifla.org/files/assets/faife/codesofethics/frenchcodeofethicsfull.pdf